L’autoproduzione del blu.

Dalla pianta (il guado) alla tintura delle stoffe

Di Luigi

Reccipe fiore de guato e impasta insiemi cum orina e aceto forte e fanne uno migliacio e secalo al sole. E se ello bianchigiasse, metice piu fiore de guato e cusì fa tanto che habia bello collore; poi ne fa peze e fornisscelo de seccare e sera facto.

Segreti per colori, manoscritto bolognese 2861, XV sec.

L’utilizzo delle piante tintorie ha accompagnato la storia dell’umanità almeno fino a quando la chimica, sintetizzando i colori in laboratorio, ne ha determinato il pressoché totale abbandono. Negli ultimi decenni questa tradizione antica è stata riscoperta come innovazione, dando impulso a un settore economico in costante espansione, grazie alle tasche di quella gente alla moda che odia il fango sotto le scarpe ma adora la carezza del cotone naturale, biologico e solidale, tinto con colori vegetali ed ecosostenibili. Le aziende marchigiane hanno presto fiutato l’affare, mettendo in rete imprenditori agricoli e tessili, supportati da dipartimenti universitari di botanica, agraria e chimica, al fine di meccanizzare la produzione, standardizzarla e ritagliarsi una fetta di mercato.

“Introduzione dei coloranti naturali nel settore industriale del tessile marchigiano” è stato un progetto di questo tipo, lanciato nel 2009, che ha coinvolto le università di Ancona, Camerino e Pisa insieme alla società cooperativa Oasi Colori di Lamoli, produttrice su larga scala pigmenti e coloranti vegetali, e ad alcune imprese del settore come Dondup-Arcadia di Fossombrone e Cariaggi Spa di Cagli[1]. La prima è un gruppo di abbigliamento – o meglio fashion house – marchigiano che ha fatto proprio, senza alcun pudore, il nome di un antico lama tibetano (Mingyar Dondup) e con le sue collezioni di alta classe punta alla conquista delle vetrine della moda internazionale. Qualche anno fa, al grido “Rivestiamoci di benessere!”, aveva messo in commercio l’apposita linea “Essentia” e lanciato il progetto Natural Colors, il cui protagonista principale era un jeans al guado di cui davvero si sentiva la mancanza. Esperimento commercialmente fallito: oggi il jeans è fuori produzione. Cariaggi Spa è invece una filatura specializzata nella lavorazione del pregiato cashmere. Anche quest’azienda ha puntato sui colori naturali, in particolare sul blu estratto dalle foglie di guado, con un’idea ben precisa da mettere a bilancio: “la nostra sfida era di rendere attuale l’utilizzo di questo particolare colore applicandolo alle logiche di produzione moderna e industriale”[2].

Si tratta insomma, per rimanere in tema di colori, di una bella passata di green-washing aziendale. E se la “filiera marchigiana del guado” per portafogli gonfi, dopo un lancio carico di aspettative sta da qualche tempo perdendo colpi, iniziative simili si vanno sviluppando in altri distretti industriali. L’intento con cui pubblichiamo questo articolo è quanto mai distante da quello di un capitalismo che per mantenersi à la page riempie i report aziendali di parole come “artigianato”, “tradizione” e “territorio” come fanno, tanto per citare un esempio, gli innovatori del progetto TeSSITURA del Casentino e Valtiberina toscana, per i quali “la tintura con coloranti naturali non vuole e non deve essere sostitutiva della tintura chimica, ma deve esistere come alternativa, fiore all’occhiello dell’azienda che la propone, nell’ottica di un recupero delle tradizioni storiche e artigianali e, quindi, di valorizzazione del territorio”[3].

Non ci interessano affatto le rosee prospettive di una nuova economia di mercato che metta a profitto il guado e le altre piante tintorie, con la sua filiera certificata e garantita, quello che vogliamo stimolare è invece la riappropriazione di un’arte dimenticata, un altro tassello da sottrarre all’economia delle merci e da vivere in maniera, se vogliamo, genuina e clandestina.

Dal paese della cuccagna al laboratorio di chimica

Il guado (Isatis tinctoria) è una pianta da sempre conosciuta e apprezzata per le sue proprietà tintorie legate al colore blu. Testimonianze del suo antico utilizzo provengono da India, Medio oriente e Nord Africa, mentre in Europa ha la sua massima diffusione solo in epoca tardo Medioevale. Le ragioni di questo ritardo sono dovute al fatto che il colore è anche una costruzione culturale: nelle società europee mediterranee il blu ha rivestito per tutta l’antichità e l’alto medioevo un marginale ruolo simbolico, per i Romani ha addirittura connotazioni negative in quanto identificato con il colore dei barbari che avevano l’abitudine di colorarsi il corpo per spaventare i nemici; “tingere” qualcosa, nel mondo civile, equivaleva a dire colorarlo di rosso. Solo a partire dal XII secolo il blu va incontro a una progressiva valorizzazione, fino a un totale ribaltamento della prospettiva in età moderna: a un tratto, il blu, diventa bello[1].

La coltivazione e il commercio del guado cominciano quindi ad assumere una notevole rilevanza economica, in particolare in Turingia e nei territori occitani compresi tra le città di Tolosa, Carcassonne e Albi, tanto da dare origine all’espressione pays de cocagne – paese della cuccagna – per indicare un luogo di straordinaria abbondanza e prosperità: le coques o cocagnes erano i pani di pasta tintoria pronti per la vendita. Anche in Italia, tra XIV e XV secolo, il guado è alla base di flussi commerciali essenziali per lo sviluppo economico di numerosi comprensori. Viene lavorato in Umbria (il nome della città Gualdo Tadino deriva da questa pianta), nelle zone appenniniche delle Marche settentrionali (Montefeltro, alta valle del Metauro e del Foglia, Massa Trabaria), in alcuni territori toscani (aretino, Val Tiberina), piemontesi e liguri, ma anche in altre parti del paese. Il suo pigmento blu trovava impiego, oltre che per la colorazione dei tessuti, in molti settori artistici, dalla miniatura dei manoscritti alla decorazione della terracotta, ai quadri dei grandi artisti rinascimentali: ha avuto largo impiego, ad esempio, in numerosi dipinti di Piero della Francesca, il cui padre era un ricco mercante di guado di San Sepolcro.

Il declino dell’Isatis tinctoria comincia nel XVI secolo quando il suo blu viene soppiantato dalla materia tintoria estratta dall’Indigofera – da cui il nome “indaco” –, una pianta proveniente dalle Indie orientali (Indigofera tinctoria) e occidentali (Indigofera anil), che presentava rese nettamente superiori, migliore uniformità cromatica e maggiore facilità di lavorazione. Malgrado gli editti protezionistici a difesa della pianta e dell’economia locale, la coltivazione del guado, non più redditizia, viene progressivamente abbandonata fin quasi a perderne la memoria.

Solo agli inizi del XIX secolo si assiste a un accenno di ripresa per le fortune del guado, quando il blocco dei rapporti commerciali con l’Inghilterra disposto da Napoleone, noto come Blocco continentale (1806), interrompe anche le rotte di importazione dell’indaco rendendo necessario recuperare le tecniche, ormai desuete, di estrazione del pigmento blu da piante locali. Con decreto imperiale vengono banditi dei premi in denaro per chi fosse riuscito a trovare i migliori e più redditizi metodi per la coltivazione e la lavorazione del guado oppure a scoprire un’altra pianta da cui estrarre colore di qualità paragonabile a quello dell’Indigofera delle Indie e delle Americhe. Nella finestra temporale del primo decennio del secolo si mobilitano quindi agronomi e chimici, che danno alle stampe diversi manuali sia in lingua francese che in italiano.

Il definitivo oblio sopraggiunge qualche secolo più tardi, quando i coloranti sintetici prodotti industrialmente, meno costosi, dalle tinte più costanti e di maggior tenuta, mettono fuori mercato l’uso dei coloranti naturali (che d’altra parte, soprattutto nelle vaste coltivazioni indiane, si reggevano su uno sfruttamento brutale della manodopera locale da parte dei colonizzatori europei). La struttura molecolare dell’indaco viene determinata nel 1878, quattro anni dopo viene realizzata la prima sintesi chimica e nel 1897 due fabbriche tedesche avviano la produzione dell’indaco di sintesi su scala industriale, messo in commercio a un prezzo inferiore di due marchi al chilo rispetto a quello naturale. Peccato che in cambio dell’economicità e di un colore perfetto, le tinture sintetiche siano anche inquinanti e nocive, determinando un grosso impatto ambientale nella fase di produzione e lasciando sui tessuti residui tossici causa di sempre più frequenti reazioni allergiche e dermatiti da contatto.

Se la tinta naturale è una tinta viva, capace di vibrare in confronto all’immobilità dei colori di sintesi, va anche detto che, all’interno delle colorazioni naturali, c’è stata storicamente notevole differenza tra le vesti dei ricchi e quelle del popolo, potendo i primi contare sul lavoro raffinato e sofisticato dei tintori, gli altri su procedimenti più rudimentali di estrazione e fissazione delle tinte, non a caso i colori delle vesti della gente comune hanno sempre avuto un aspetto più o meno slavato. Ma oggi, con pochi strumenti di uso comune, possiamo permetterci di controllare e guidare il procedimento produttivo, magari mettendo nel tino qualche composto più efficace dell’urina di cavallo, per autoprodurre a basso costo tinte “da signori”.

Isatis tinctoria

Il guado è una pianta a ciclo biennale, appartenente alla famiglia delle Brassicaceae o Cruciferae, che cresce in modo diffuso e spontaneo con tendenza a diventare infestante lungo strade, ferrovie, su terreni incolti e rocciosi. È presente su tutto il territorio nazionale fino a 2.000 metri di altitudine; nel caso venga coltivata si giova della vicinanza con le leguminose, mentre è bene allontanarla dalle altre piante orticole. Il primo anno presenta solo un’abbondante base di foglie disposte a rosetta, nel secondo anno va a seme innalzando un fusto tra 40 e 120 cm., con una caratteristica fioritura gialla da maggio a luglio.

L’impiego fondamentale di questa pianta riguarda l’estrazione del colore blu, ma in passato è stata anche utilizzata come pianta medicinale per far fronte a carenze di ferro e stati di debilitazione, per stimolare la crescita dei bambini, per curare scorbuto e altre patologie e, per le sue proprietà astringenti e cicatrizzanti, come impacco esterno contro dermatiti, piaghe e ferite. È impiegabile come foraggio per gli animali, anche se ha sapore amaro, ma raramente viene usata nell’alimentazione umana per la sua non facile digeribilità (la parte commestibile sono le infiorescenze prelevate nel mese di aprile con i fiori ancora in boccio, che chi ha lo stomaco buono può mangiare bollite e condite con limone).

Il colorante è contenuto nelle foglie prodotte nel primo anno di vita della pianta, essendo la concentrazione abbastanza bassa è necessario utilizzarne abbondanti quantità, raccolte in piena maturazione, prima che comincino a presentare segni di ingiallimento. Il taglio non danneggia la pianta, che farà crescere nuove foglie consentendo quattro o cinque raccolte per stagione, a distanza di circa venti giorni l’una dall’altra. A fine estate le proprietà tintorie vanno riducendosi, per questo motivo era solitamente proibito che l’ultimo raccolto venisse mescolato con i precedenti ed era tradizionalmente fissato un termine ultimo di raccolta, che alcuni statuti medievali dell’Italia centrale indicano per il 29 settembre.

L’estrazione del pigmento blu, ieri e oggi

Le foglie di Isatis tinctoria contengono due composti organici complessi (glucoside indacano e estere isatanoB) non solubili in acqua; la sostanza colorante (indigotina) non è quindi disponibile direttamente ma va ricavata attraverso una precisa lavorazione. La resa non è molto elevata, considerando che da un chilo di foglie si ottengono non più di uno o due grammi di colore.

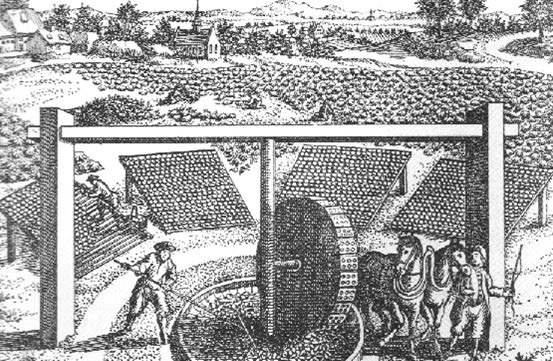

Negli anni Settanta e Ottanta, lo studioso di storie locali Delio Bischi ha riportato alla luce nel territorio appenninico del Montefeltro diverse macine in pietra con particolari scanalature, spesso riadattate come basamenti di croci, edicole e altre costruzioni, ipotizzando un utilizzo diverso da quello delle macine per grano e olive. Si trattava infatti di macine da guado utilizzate nelle antiche pratiche di lavorazione di questa pianta, che riducevano le foglie fresche in poltiglia.

La pasta così ottenuta era dapprima lasciata riposare per un paio di settimane su graticci o su un piano inclinato, dando avvio a una prima fermentazione con l’accortezza di controllare costantemente la presenza di eventuali incrinature della superficie, da chiudere per evitare il proliferare di vermi; successivamente la pasta veniva modellava in pani o palle (coccagne) che di nuovo, rigirandoli spesso, erano lasciati stazionare in luoghi ariosi e ombreggiati mentre al loro interno proseguiva il processo di fermentazione. I pani venivano modellati grazie all’aiuto di apposite scodelle in legno, il loro peso e le loro dimensioni erano precisamente regolamentati. Dopo alcune settimane, diventati ben duri, erano consegnati al macero. Qui venivano sbriciolati in acqua, urina e aceto (o vino) e lasciati macerare per almeno quindici giorni. Si può immaginare che l’odore emanato dai maceri da guado non fosse dei migliori e infatti diversi documenti d’archivio testimoniano come loro ubicazione venisse il più delle volte dislocata fuori dalle mura cittadine. A fine macerazione, la pasta di guado veniva essiccata e ridotta in polvere, quindi venduta ai tintori.

Con l’arrivo sul mercato dell’Indigofera tinctoria, che dal XVI secolo va a sostituire progressivamente il guado, viene messo a punto un diverso procedimento di estrazione del pigmento indaco, ossia per ossigenazione. Tale procedimento viene esteso anche al guado ed è quello che ancora oggi continua a essere sperimentato e messo a punto, con molte e diverse varianti.

Come indicazioni di massima per un corretto procedimento si possono considerare le seguenti annotazioni, da perfezionare in base all’esperienza e alle attrezzature di cui si dispone. Le foglie fresche, lavate e tagliate a pezzettoni vanno lasciate macerare in acqua calda a 80°C per mezz’ora, in alternativa si possono lasciare in infusione per uno-tre giorni a temperatura ambiente; diventata l’acqua grigia-verdastra, si filtra la soluzione togliendo le foglie dopo averle ben strizzate, si attende il raffreddamento e si aggiunge una base forte per alzare il Ph. Si può utilizzare liscivia, che si ricava trattando la cenere con acqua bollente, oppure calce spenta o soda caustica. Rimestando il tutto con forza, più volte, nel giro di qualche ora si fa prendere ossigeno all’acqua: il colore cambia virando su toni verde-blu, la schiuma da bianca diventa azzurra. In questo modo l’indacano contenuto nelle foglie si ossida dando origine all’indaco che, non essendo solubile, precipita sul fondo del contenitore. Quando, dopo alcune ore, la parte liquida rimane di colore giallo, perdendo tutti i toni del blu, l’operazione è conclusa. Si procede quindi con la filtrazione, raccogliendo il primo liquido che fuoriesce e rimettendolo nel filtro, a quest’operazione seguono un paio di lavaggi con acqua della massa di colore, quindi l’asciugatura all’aria o al calore di una stufa per qualche giorno e infine la raccolta del colore in forma solida. Un’ultima fase consiste nel riporre i pani di colore così ottenuti in barili chiusi, per tre settimane circa, in modo che possano trasudare l’umidità in eccesso, quindi dopo un’ulteriore asciugatura all’aria di qualche giorno, il blu è definitivamente pronto.

La tintura

Le tecniche degli antichi procedimenti di tintura, malgrado la loro importanza economica e sociale, sono rimaste conosciute in modo solo approssimativo attraverso testimonianze indirette, come i libri contabili in cui erano registrati quantità e qualità degli ingredienti utilizzati o gli statuti medievali di Arti più importanti (Arte della lana e della seta) che controllavano l’attività tintoria regolandola sulle proprie esigenze, pertanto, tali documenti, tramandano “tutto quello che il tintore non doveva fare; ma più raramente ciò che il tintore avrebbe dovuto fare; mai, o quasi mai, come avrebbe operato in concreto”[4].

Per procedere alla tintura delle stoffe non è necessaria la mordenzatura, cioè il trattamento delle fibre con una sostanza come l’allume di rocca che aiuta la materia colorata a fissarsi sul tessuto, ma basta un lavaggio con sapone neutro. La tecnica della “tintura al tino”, prevede la preparazione di un “bagno colore” in cui immergere il tessuto o il filato. Anche per la tintura, come già per l’estrazione del colore, i procedimenti e le sostanze da utilizzare conoscono una vasta gamma di varianti, l’essenziale è che il Ph sia alto e che la tintura avvenga in assenza di ossigeno. Per fare questo si possono usare elementi chimici come soda e idrosolfito di sodio che agisce da agente riducente, ma anche calce spenta (o liscivia) e fruttosio lavorano adeguatamente, seppure con minor forza.

Per 100 grammi di tessuto si sciolgono in un bicchiere 10 gr. di idrosolfito di sodio ai quali si aggiungono 2 gr. di soda caustica (è una buona idea indossare guanti da cucina); in alternativa 20 gr. di calce spenta e 30 gr. di fruttosio. A parte vanno sciolti 10 gr. di pigmento di guado in acqua tiepida e poi vi si unisce poco alla volta la soluzione precedente (c’è chi preferisce sciogliere il guado in un po’ di alcol). Il tutto si inserisce in una pentola contenente tanta acqua in modo che la stoffa da tingere possa starci comodamente. Si porta a 50-55°C e si lascia riposare un quarto d’ora. Preparato così il bagno colore è il momento di immergere delicatamente la stoffa, che avremo precedentemente lavato e tenuto in acqua per una ventina di minuti.

Ricordarsi che va evitato il contatto con l’ossigeno, per questo è vietato mescolare energicamente e formare bolle d’aria. L’operazione di tintura, a seconda di come abbiamo preparato il bagno, della quantità di pigmento usato e dell’intensità del tono che vogliamo raggiungere, va da una singola immersione di pochi minuti a ripetuti bagni di colore; un ottimo risultato si ottiene dopo un primo bagno di 15-20 minuti. Appena si estrae la stoffa dalla pentola, per i primi trenta secondi ci si chiederà dove abbiamo sbagliato, vedendola appena velata di un pallido color verde, ma subito dopo, come per magia, a contatto con l’ossigeno dell’aria apparirà rapidamente e vistosamente un bellissimo colore blu. La tonalità definitiva si vedrà dopo circa mezz’ora. Infine, prima di stenderla per l’asciugatura, è bene risciacquare la stoffa sotto acqua corrente.

Un ringraziamento speciale a Michelina, vera artigiana della tintura, e non solo.

Per conoscere le sue creazioni e partecipare ai suoi corsi:

https://www.facebook.com/michelina.evacresce

Note

[1] Cfr. Michel Pastoureau, Blu: storia di un colore, Milano, Ponte alle Grazie, 2002.

[1] Cfr. L’economia verde sfida la crisi, Rapporto Green Italy 2012, http://www.symbola.net/assets/files/Rapporto_GreenItaly_2012_1358333078.pdf

[2] Tinctoria. La Cività dei colori, intervista a Cristiana Cariaggi, membro del Cda di Cariaggi, http://www.pittimmagine.com/corporate/fairs/uomo/news/2015/cariaggi.html.

[3] http://www.climaesostenibilita.it/Pubblicazioni/TeSSITURA_2007.pdf.

[4] Giovanni Rebora, Un manuale di tintoria del Quattrocento, Milano, Giuffrè, 1970, p. 6.

Bibliografia

Jean Pierre Casimir Puymaurin, Notizia intorno al guado (Isatis tinctorum) della sua coltura e de’ mezzi d’estrarne l’indaco, Milano, Stamperia Reale, 1810.

Charles Philibert de Lasteyrie du Saillant, Del guado e di altri vegetabili da cui si può estrarre un color turchino colla descrizione della coltura del guado della preparazione del pastello dei diversi metodi per ottenere la fecula turchina e della maniera di applicarla alla tintura, Roma, F. Bourlié, 1811.

Giuseppe Morina, Del guado e modo da estrarne l’indaco, Napoli, A. Trani, 1811.

Istruzione sulla cultura e preparazione del pastello isatis tinctoria e sull’arte di estrar l’indaco dalle foglie di questa pianta, pubblicato per ordine di s. e. il sig. conte dr. Sussy ministro delle manifatture e del commercio, tradotto da A. Vignozzi, Livorno, Tip. Vignozzi, 1812.

[Gaetano Cioni], Istruzioni sulla coltivazione del guado (Isatis tinctoria) applicabili singolarmente alla Toscana, pubblicate dal direttore della imperiale Fabbrica dell’indaco di Firenze il 6 luglio 1813, Firenze, G. Piatti, 1813.

Franco Borlandi, Note per la storia della produzione e del commercio di una materia prima: il guado nel Medio Evo, in Studi in onore di Gino Luzzatto, v. 1, Milano, Giuffrè, 1949, p. 297-324.

Giovanni Rebora, Un manuale di tintoria del Quattrocento, Milano, Giuffrè, 1970.

Maria Elda Salice, La tintura naturale: come preparare lana e seta per la tintura, come ottenere una vasta gamma di colori dalla cocciniglia, dal caffe, dall’ortica, dalla betulla, dall’indaco, dal te…, Milano, Sonzogno, 1979.

Gudrun Schneider, Tingere con la natura: storia e tecniche dell’arte tintoria, Milano, Ottaviano, 1981.

Sandro Pignatti, Flora d’Italia, Bologna, Edagricole, 1982, v. 1, p. 381.

Delio Bischi, Le macine da guado, in «Proposte e ricerche», 1989, n. 23, p. 63-79.

Delio Bischi, I “Maceri da guado”. Persistente problema nei secc. XIII- XVIII, in «Atti e Memorie», Deputazione di storia patria per le Marche, a. 96, 1991, p. 323-332.

Delio Bischi. L’industria del guado (Isatis tinctoria L.) e il riuso delle mole nella provincia di Pesaro e Urbino (sec. XV-XVII), in «Esercitazioni della Accademia agraria di Pesaro», ser. 3, a. 24, 1992, p. 109-130.

«Proposte e ricerche», 1992, n. 28 (contiene gli atti del convegno “Vegetali per le manifatture nell’Italia centrale: secoli XIV-XIX”, Sanseplocro, 1991).

Michel Pastoureau, Blu: storia di un colore, traduzione di Fabrizio Ascari, Milano, Ponte alle Grazie, 2002.

Un trattato universale dei colori: il ms. 2861 della Biblioteca universitaria di Bologna, edizione del testo, traduzione e commento a cura di Francesca Muzio, Firenze, Olschki, 2012.