Da Rivista Malamente n. 30, set. 2023 (QUI IL PDF)

Di Annie Le Brun, a cura di Martina Guerrini

Annie Le Brun (1942) è una poetessa surrealista, scrittrice e critica letteraria francese. Incontra André Breton a ventuno anni e prende parte alle attività del movimento surrealista dal 1963 agli ultimi anni prima dell’autodissoluzione del gruppo. È stata la compagna di vita del poeta surrealista, commediografo e traduttore croato Radovan Ivšić, scomparso nel 2009. Pubblichiamo il suo intervento in occasione del seminario “Le immagini contro l’immaginazione: la mercificazione del sensibile”, tenutosi il 3 maggio 2023 all’Accademia di Belle Arti di Roma; trascrizione e traduzione sono a opera di Martina Guerrini (che di Annie Le Brun ha tradotto e curato il volume “L’eccesso di realtà. La mercificazione del sensibile”, BFS, 2010).

Senza dubbio, come voi, non ho mai smesso di essere affascinata dalle immagini, ed è per questo che sono giunta a preoccuparmi del ruolo riservato loro nel mondo digitale, poiché stanno chiudendo orizzonti che prima aprivano. Tuttavia, se l’origine della mia attività critica non fosse più poetica che politica, non avrei misurato l’importanza vitale della posta in gioco. Vale a dire che il capitale, sempre alla ricerca di nuovi profitti, dopo aver sfruttato la superficie e le profondità del mondo, era in procinto di attaccare la nostra vita interiore.

Sono le tappe di questa mercificazione del sensibile che mi propongo di evocare qui, così come il ruolo crescente dell’immagine in questa oscura storia, da cui dipende la poca libertà che ci resta. Questo mi porterà a riprendere il percorso critico che ho sviluppato attraverso tre saggi successivi, Du trop de réalité, Ce qui n’a pas de prix e Ceci tuera cela, scritto in collaborazione con Juri Armanda.

«In materia di rivolta, nessuno di noi deve avere bisogno di antenati», scriveva André Breton nel 1928. Se di tutto il surrealismo dovessi conservare una sola frase, paradossalmente sceglierei proprio questa. Perché rivela la necessaria singolarità di questa rivolta, da cui dipende il sorgere o meno di tutto ciò che conta, che sia la poesia o l’amore, ma anche il senso che ognuno di noi cerca di dare alla propria vita.

Qualche tempo fa mi sono chiesta perché ai bambini piacciano così tanto le fiabe e perché, anche da adulti, ne conserviamo un ricordo incantato. Direi che il vero segreto delle fiabe è iniziare con «C’era una volta», poiché, iniziando sempre con questa frase, affermano la singolarità degli esseri e delle cose come dato intangibile dell’universo. E allo stesso tempo ci raccontano, a voi, a me, a chiunque, la possibilità di ricominciare tutto da capo per proprio conto. Come se tra «c’era una volta» e «ci sarà una volta», ciascun essere potesse improvvisamente intravedere la folle prospettiva del suo divenire singolare. Come se, prima ancora di rendercene conto, prendesse forma nel cuore di ciascuno di noi la prospettiva a perdita d’occhio della poesia.

Infatti, la poesia e l’amore si confondono con la ricerca di quello spazio ancora da venire, che spetta a ciascuno di noi inventare, giocandosi tutto ogni volta tra il niente e l’infinito. La forza della poesia è di permetterci di giocare di nuovo questo grande gioco, rivelandoci che una parola, una frase come uno sguardo, un incontro, un gesto… fanno sì che, nonostante tutto, anche se solo per un momento, il mondo sia a volte all’altezza dei nostri desideri, capace di rispondere, contro ogni previsione, a questa «insaziabile sete di infinito» di cui parlava Lautréamont.

Ed è proprio ciò che ogni società cerca di farci dimenticare, se non di détourner, per affermare il proprio ordine. D’altronde, questa è una delle molle principali del capitale soprattutto nelle nostre società post-industriali, dove l’iperconsumo dovrebbe compensare tutte le carenze. Tanto è vero che, notando nel 2000 quale eccesso di oggetti, immagini e informazioni stava ricondizionando le nostre vite, mi è parso necessario richiamare l’attenzione su questo «eccesso di realtà». Questo è appunto il titolo del saggio che Martina Guerrini ha tradotto in italiano, in cui mostro quale nuova forma di censura ne è derivata.

Censura tanto preoccupante quanto redditizia, dato che non si manifestava più per divieto ma per eccesso, eccesso di merci, di informazioni, di immagini, che ingombrava sempre più il paesaggio fino a farne scomparire ogni prospettiva immaginaria.

Di conseguenza, nulla poteva impedire che la situazione peggiorasse e ci portasse da questo «eccesso di realtà» a un eccesso di scarti, vale a dire a un mondo il cui funzionamento conduce alla propria rovina, che si tratti di cambiamento climatico o di liberalizzazione economica, con, ogni volta, disastri umani prima inimmaginabili ma che abbiamo in seguito scoperto, uno dopo l’altro.

A poco a poco, sono stata assalita dall’inevitabile imbruttimento del mondo che ne è seguito. Tuttavia, mi sono resa conto allo stesso tempo che questo imbruttimento non era dovuto soltanto alla sovrapproduzione di scarti, ma anche al fatto che la mercificazione di tutto stava diventando la sola risposta a una situazione catastrofica che il capitale cercava di mascherare mentre ne traeva profitto.

Anzi, a ben guardare, questo imbruttimento endemico stava raddoppiando grazie a un’estetizzazione ingannevole. Mi riferisco a una vera e propria cosmetizzazione del mondo – che si afferma nel falso lusso dei marchi così come nella gentrificazione delle città o nel business della chirurgia estetica e del bodybuilding – vale a dire attraverso un relookage generale che, oltre ad aprire nuovi mercati, presentava il vantaggio di farci accettare, negandola, una situazione sempre più allarmante.

In realtà, tra fuga in avanti e falsa coscienza, si era instaurato un sistema di rifiuto che, a partire dagli anni Novanta, è stato rafforzato da un’improvvisa collusione tra finanza, arte contemporanea e industrie del lusso e che, da allora, ha continuato a crescere in modo spaventoso.

Che ci piaccia o no, è stata una guerra di cui, senza saperlo, ognuno di noi era la posta in gioco. Una guerra implacabile condotta contro tutto ciò da cui non si può estrarre valore, così che è stata la totalità della nostra vita sensibile ad essere sotto assedio, che si trattasse dei nostri sogni, delle nostre passioni o dei nostri desideri, qualunque essi fossero. Una guerra totale contro ciò che non ha prezzo, per riprendere il titolo del mio saggio del 2018, in cui ho cercato di dar conto della violenza di ciò che stava accadendo.

A questo proposito, è stato ed è tuttora notevole il ruolo decisivo che i poteri finanziari hanno attribuito all’arte contemporanea. È a giusto titolo che il critico Wolfgang Ulrich ha parlato di un’ «arte dei vincitori per i vincitori», perché se da un Paese all’altro abbiamo potuto vedere le stesse multinazionali stabilirsi con gli stessi prodotti, la stessa cosa è accaduta contemporaneamente agli investimenti culturali, moltiplicando le stesse mostre degli stessi artisti in tutto il mondo, così da spingere ciascuno a diventare lo spettatore inebetito della trasmutazione dell’arte in denaro e del denaro in arte. Del resto, il gigantismo che caratterizza l’arte contemporanea corrisponde a questa violenza del denaro che si adopera a liquidare la nostra notte sensibile.

Tanto più che l’effetto di siderazione che ne deriva presenta il vantaggio di sospendere ogni riflessione critica e, in questo modo, di assumere la funzione di dressage assegnata a questa arte contemporanea, cioè di abituarci ad accettare il fatto compiuto di questo totalitarismo della merce che si pretende senza alternative. E ci riesce in modo molto concreto attraverso un’invasione sempre più aggressiva dello spazio pubblico, fino ad annientarlo per trasformarlo in uno spazio commerciale, dove il gigantismo delle pubblicità compete o addirittura si fonde con quello delle creazioni d’arte contemporanea sponsorizzate dai più ricchi investitori.

Lo si può osservare attualmente nel centro di Parigi, dove Louis Vuitton, per vendere la sua ultima collezione di borse a 3 o 4.000 euro, ha eretto una statua della sua “creatrice” Kusama di quindici metri, che guarda caso è una “star” dell’arte contemporanea.

Difficile non vedervi una corrispondenza con il “dono” dei Tulips che Jeff Koons ha fatto pagare alla città di Parigi a un prezzo esorbitante. In entrambi i casi, la stessa porosità tra arte e denaro afferma la stessa brutalità di questa smart-colonizzazione, alla quale lavora attivamente l’arte contemporanea, la cui ragion d’essere equivale sempre più all’obiettivo di porre fine a ciò che non ha prezzo.

Ero giunta a questa conclusione tre anni fa, quando ho avuto la possibilità di ampliare questa analisi con Juri Armanda. La riflessione di questo filosofo sulle arti visive mi ha portata a determinare ciò che questa mercificazione di tutto deve a Internet e al nuovo status che è stato attribuito all’immagine. Ne è seguito il saggio Ceci tuera cela (2021), nel quale abbiamo analizzato come il mondo digitale abbia preso in ostaggio l’immagine, per farne l’agente privilegiato del capitale, sia come fonte inesauribile di profitto che come perfetto strumento di controllo.

Soprattutto da quando l’introduzione dello smartphone, che permette a chiunque di distribuire l’immagine nel momento stesso in cui viene prodotta, ha fatto del nostro sguardo il principale oggetto della bramosia del capitale, come lo erano stati in precedenza l’oro e il petrolio. Quindi, come Walter Benjamin aveva messo in evidenza la rivoluzione costituita dalla riproduzione meccanica dell’immagine, così abbiamo potuto riconoscere un cambiamento almeno altrettanto importante con la marea di miliardi di immagini che ci ha fatto uscire dall’era della riproduzione per entrare in quella della distribuzione. La novità era che la scomparsa di ogni intermediario giungeva al servizio di uno dei sogni più folli della redditività del capitale. Con la conseguenza fatale che, poiché l’immagine non esisteva tanto per il suo contenuto quanto per il numero di volte in cui sarebbe stata guardata, lo sguardo e l’immagine erano ormai legati solo dal numero. In modo tale che l’immagine non mostri più ma si mostri, per generare la vera dittatura della visibilità nella quale ormai viviamo.

Così, nel giro di dieci anni, la distribuzione è diventata il cuore matematico di una nuova economia dello sguardo, di cui ogni persona era destinata a essere paradossalmente sia il fornitore che il cliente. Mai prima d’ora il potere del denaro era penetrato così a fondo nell’essere, con il rischio di provocare un equivalente psichico dell’evoluzione irreversibile che l’Antropocene rappresenta per la natura del nostro pianeta.

La cosa sorprendente è che la maggior parte dei critici non ha misurato a quale riconfigurazione sensibile siamo stati sottoposti da allora, secondo algoritmi che stabiliscono tra gli esseri e le cose un sistema di relazioni che vengono immediatamente trasformate a fini di lucro. A tal punto che non è più solo l’immediatezza che si sostituisce a ogni altro rapporto con il tempo, come alcuni hanno notato ma senza rendersi conto che non viviamo più nello stesso spazio.

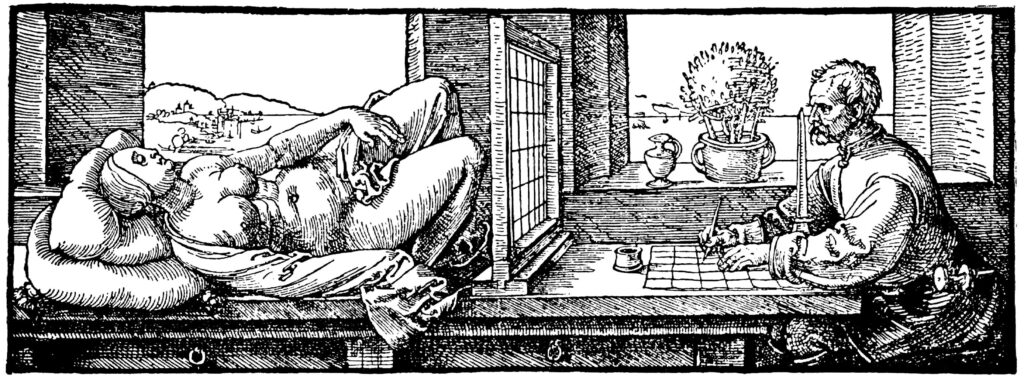

Citerò come esempio le innumerevoli foreste di sguardi paralleli che la pratica del selfie fa sorgere giorno dopo giorno in tutto il mondo. Una pratica che abolisce ogni pura e semplice prospettiva comune, come dimostra, confrontata con il famoso disegnatore di Dürer, questa fotografia di Hilary Clinton durante la sua campagna elettorale.

Un’immagine significativa dello stravolgimento del nostro rapporto con il mondo: i suoi sostenitori le voltano le spalle per farla entrare nello spazio, definitivamente zoomato su sé stessi, del piccolo mondo del loro smartphone di cui si credono padroni, mentre ne sono già definitivamente prigionieri. E, per di più, sono completamente inconsapevoli di perdere ogni nozione di prospettiva e di punto di fuga, sulle quali si fonda da secoli l’idea di uno spazio comune.

Cosa che del resto ha confermato l’epidemia di Covid con il suo confinamento. Sono bastati pochi giorni perché si rivelasse la forza programmatica della nuova cultura in cui eravamo entrati: l’immagine ne era la chiave e la visibilità la nostra condizione di esistenza.

È proprio questo che Eric Schmidt, ex CEO di Google ma ancora proprietario di oltre 5,3 miliardi di dollari in azioni della società madre di Google, ha ritenuto utile sottolineare alla rete televisiva CBS il 10 maggio 2020: «Questi mesi di quarantena ci hanno permesso di fare un salto di dieci anni. Internet è diventato vitale da un giorno all’altro. È essenziale per fare affari, per organizzare la nostra vita e per viverla».

È stato detto tutto e nessuno ha trovato nulla da ridire. Gli Stati e i popoli si sono adattati, come sappiamo. Lo testimoniano del resto le impressionanti mappe di eye-tracking che stabiliscono costantemente l’immensità del fenomeno, evidenziando i movimenti oculari di miliardi di utenti di Internet. Si tratta di veri e propri giacimenti di sguardi aperti allo sfruttamento intensivo da parte di Apple, Google, Facebook e Amazon, la cui insaziabile avidità di fornitori di immagini non si limita alla raccolta di tutti i dati possibili. Questa espropriazione del nostro sguardo continua attraverso una costante manipolazione delle immagini che, obbedendo al principio di somiglianza imposto dagli algoritmi, è all’origine dell’instaurazione di un nuovo sapere. La novità consiste nel fatto che, per la prima volta, sapere, controllo e profitto sono indissolubilmente legati sul modello delle tecniche di personalizzazione commerciale.

Vale a dire che il sapere sta diventando un affare privato con profitti incommensurabili, così come Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, non ha mai mancato di ribadire ogni anno ciò che disse già all’IPO di Amazon nel 2007: «Grazie alla personalizzazione, il commercio online accelererà il processo stesso di scoperta».

Più che di una novità, si tratta di una vera e propria rivoluzione indissociabile dall’era della distribuzione: per la prima volta, capitale e tecnologia condividono assolutamente lo stesso obiettivo di ridurre tutto al numero. Quello che potremmo definire un cinismo tecnologico, proveniente dalla razionalità del profitto, si manifesta raddoppiando il cinismo del capitale in un’escalation che nulla sembra poter fermare. E questo avviene attraverso una dematerializzazione dell’immagine che porta a una dematerializzazione attraverso l’immagine che induce il rovesciamento di ogni cosa nel suo contrario, la libertà nell’asservimento, la collettività nella solitudine, la singolarità nella somiglianza…

In realtà, quasi nessuno si è reso conto che il mondo digitale non ha alcuna intenzione di combattere ciò che sta sostituendo. Al contrario, si presenta addirittura come un’ottimizzazione, che gli permette di installare i suoi dispositivi di controllo e di profitto, senza misurarne le reali conseguenze. Questa è la trappola. Qualcosa sta scomparendo, senza che si sappia bene cosa o come.

Per questo è urgente prendere la misura di ciò che la distribuzione esponenziale delle immagini ci sta facendo perdere, rinchiudendoci ogni giorno un po’ di più nella vertigine del suo décervelage. L’unica domanda è ormai sapere se esiste una via d’uscita da questo labirinto, all’interno del quale è sempre più difficile distinguere tra realtà e finzione. Non riuscivo a uscire da questo interrogativo, quando la casa editrice Flammarion mi ha proposto di pensare a una scelta di immagini. All’inizio ero reticente. Innanzitutto, c’era un rischio di estetismo che mi disturbava in un progetto del genere. Qualcosa come un modo elegante di fuggire da quell’«eccesso di realtà» che avevo denunciato fin dal 2000.

Quindi, considerare una sorta di museo immaginario rappresentava la negazione di quella colonizzazione intensiva attraverso l’immagine che stava riconfigurando la sensibilità di ciascuno. Ma, d’altra parte, avevo amato così tanto le immagini, avevano significato così tanto per me che non potevo decidere di lasciare che mi tradissero così. Tanto che non smettevo di chiedermi se ce ne fosse qualcuna che potesse sfuggire all’asservimento che le minacciava tutte. Improvvisamente, la proposta che mi era stata fatta mi dava l’opportunità di approfondire questo interrogativo.

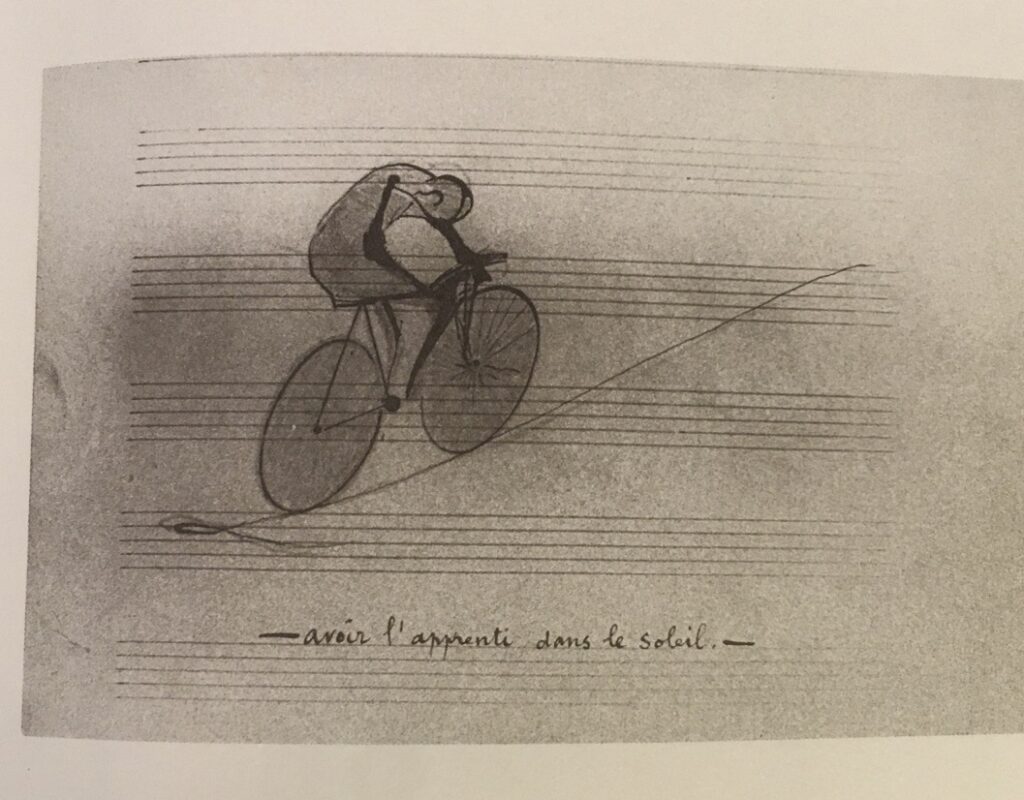

Fu allora che mi tornarono in mente con insistenza alcune immagini che, col passare del tempo, mi avevano segnato per la loro forza d’enigma. Ovviamente, era questo enigma che permetteva loro di sfuggire al reclutamento di tutte le altre. Fino a dar loro un’allure di immagini in fuga, come se fossero mosse dall’urgenza di non lasciarsi espropriare del loro segreto, vale a dire della parte di ombra di cui erano portatrici.

Chiaramente, era quest’ombra che le trasportava e le salvava dal naufragio di tutte le altre nelle turbolenze della visibilità. Da qui l’idea di una velocità dell’ombra che le manteneva al di sopra della mischia, questa che permetteva loro di disertare, e chiaramente questa velocità dell’ombra aveva a che fare con la poca libertà che forse ci era rimasta.

Da qui lo strano viaggio che ho intrapreso sulla scia di 13 immagini, il cui unico punto in comune era di non avere per me alcun valore affettivo. È stato allora che ho deciso di tenere un diario di bordo per saperne di più su questa velocità dell’ombra. Poiché, se queste immagini erano le più disparate, che si trattasse di quadri famosi come la Caccia notturna di Uccello, di incisioni anonime o di fotografie, note o sconosciute…, le ho viste raggrupparsi per dare origine a 5 costellazioni che improvvisamente mi sono sembrate avere senso, senza che io sapessi bene quale. Così, la prima, che è stata tratteggiata a partire da un disegno di Marcel Duchamp del 1914 e da una gouache di Magritte del 1942, giocando entrambi sulla stessa assenza di orizzonte, mi è sembrata aprire un percorso tra l’invisibile e l’indicibile fino a indurre un altro modo di pensare.

In realtà, questo quesito sulle immagini e attraverso le immagini era in procinto di farsi immagine, nella misura in cui ognuna di esse partecipava al disegno di improbabili costellazioni in divenire. Ma facendomi allo stesso tempo scoprire l’importanza di quella notte nella quale queste immagini stavano giocando. E questo fino a rivelare, nel senso fotografico del termine, quanto, per contrasto, fossimo ormai continuamente depredati dello spazio in cui proiettare noi stessi, che si tratti dei nostri gesti o dei nostri sogni. In realtà, ciò che queste costellazioni facevano vedere era la nostra immensità perduta. E allo stesso modo, che una nuova e formidabile censura si esercitava non tanto sul contenuto delle immagini, quanto sullo spazio da cui esse potevano nascere e che facevano improvvisamente vivere.

È così che ho iniziato a percepire l’importanza paradossalmente politica di queste immagini in fuga.

Perché nulla andava più contro la compressione delle immagini sistematicamente praticata nel mondo digitale, al fine di ridurre il visibile a una massa di segni codificati immediatamente sfruttabili dagli algoritmi. Al contrario, senza rendermene davvero conto, da una costellazione all’altra, ho scoperto qualcosa come la cartografia di un cielo interiore, o meglio di uno spazio accessibile a tutti, ma dove la singolarità di un desiderio ancora non formulato sembrava unirsi ai più lontani movimenti del mondo.

È allora che mi sono ricordata di quanto i due grandi pensatori dell’immagine del XX secolo, Aby Warburg e Walter Benjamin, fossero stati attenti a ciò che accade intorno all’immagine. Benjamin con il campo magnetico dell’aura, la cui intensità riporta l’intera distanza intorno all’immagine originale, e Warburg con il suo Atlante Mnemosyne, il cui sfondo nero dei pannelli suggerisce la notte universale in cui le immagini non smettono di apparire e scomparire. È come se entrambi, senza esserne realmente consapevoli, avessero continuamente fatto riferimento allo spazio immaginario che ci collega a tutto ciò che non siamo, ma dove si agitano i grandi cambiamenti di sensibilità.

In realtà, è sempre su quest’altro palcoscenico che ogni epoca ha inventato, il più delle volte contro lo spirito del tempo, la sua libertà di dare forma a ciò che la ossessiona. Tuttavia, dobbiamo constatare che Internet, un metaverso come tutto ciò che è prodotto dall’intelligenza artificiale, sta sostituendo questo spazio. Tanto è vero che, così facendo, il capitale è in grado di realizzare il suo sogno, finora inconcepibile, di un immaginario in cui tutto può essere comprato. Ed è il tesoro della gratuità con cui è stato finora confuso il nostro immaginario che ci viene sistematicamente rubato. Un evento senza precedenti, contro il quale non sembrava esserci molto da opporre, se non la diserzione di queste immagini in fuga che ci hanno ricondotto verso l’infinito che ci perseguita.

Ero a quel punto l’estate scorsa, nonostante tutto impotente, quando un’amica mi raccontò di aver sentito un bambino che camminava al sole dire a sua madre: «la mia ombra mi fa diventare più grande». Era questo: come la «riappropriazione individuale» promossa dagli anarchici alla fine dell’Ottocento per riprendersi ciò di cui la società li aveva derubati, non spettava che a noi, per recuperare ciò che questo mondo ci stava rubando, ricorrere a questa velocità dell’ombra che non smette di approfondire l’orizzonte facendoci diventare più grandi.

Ed è senza dubbio per questo che ho scritto questo libro che non assomiglia a nulla, perché la velocità dell’ombra mi avrà trascinata su tutti i terreni lirici, estetici e filosofici…, non fosse altro che per ingannare la rete digitale.

Non so ancora se sia una via d’uscita dal labirinto, ma sono sicura che nella parte più nascosta della sua notte, ognuno potrebbe trovare qualche immagine cadente in grado di cambiare il paesaggio. Così, non conosco miglior motivo per tentare di attaccare alle spalle il mondo duplicato che ci vogliono far passare per la vita.